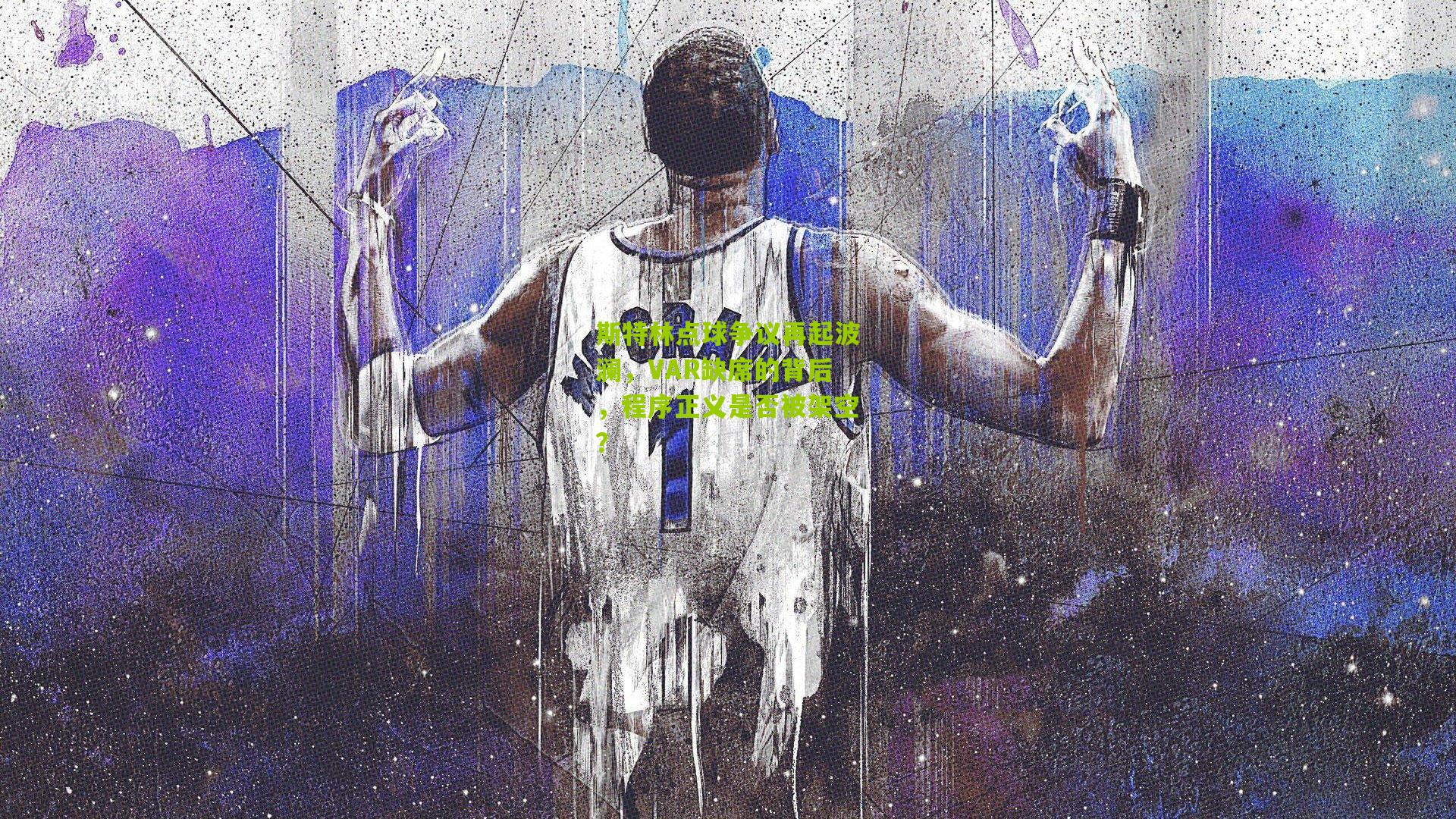

斯特林点球争议再起波澜,VAR缺席的背后,程序正义是否被架空?

在英格兰足球超级联赛第28轮的一场焦点战中,切尔西对阵纽卡斯尔联的比赛中,一次判罚引发了广泛讨论,比赛第65分钟,切尔西前锋拉希姆·斯特林在禁区内与对方后卫发生身体接触后倒地,主裁判当即判罚点球,这一决定并未经过视频助理裁判系统的复核,斯特林本人也未提出异议,最终切尔西凭借此球锁定胜局,赛后,争议迅速发酵:VAR为何没有介入?这一判罚是否符合程序正义?这些问题不仅牵动球迷神经,更触及现代足球裁判技术的核心伦理。

事件回顾:争议点球的现场细节

比赛进行到下半场,斯特林带球突入禁区,纽卡斯尔后卫丹·伯恩上前防守,双方在接触中斯特林倒地,主裁判安东尼·泰勒毫不犹豫地指向点球点,示意防守方犯规,从慢镜头回放来看,伯恩的脚部确实与斯特林有轻微触碰,但动作幅度是否构成“清晰明显的误判”——这一VAR介入的标准阈值——存在巨大分歧,值得注意的是,斯特林在倒地后迅速起身,未向裁判要求复核,而VAR操作室也保持沉默,未建议主裁判查看回放,切尔西最终凭借这个点球以2-0取胜,但赛后的舆论焦点完全偏离了比赛本身。

争议点在于:斯特林是否夸张了接触程度?部分专家认为,斯特林的倒地动作存在表演成分,符合其职业生涯中多次被诟病的“易倒”风格;伯恩的防守动作虽不粗暴,但禁区内任何接触都可能被解读为犯规,更关键的是,VAR系统的“选择性失明”让人质疑其一致性——上周另一场比赛中,类似接触在VAR复核后被取消点球判罚,这种标准浮动,让程序正义的基石受到动摇。

VAR的运作逻辑:为何此次选择沉默?

VAR的介入并非无条件的,根据国际足球协会理事会的规定,VAR仅应在“清晰明显的误判”或“遗漏严重事件”时介入,且主裁判拥有最终决定权,本次争议中,VAR未动作的可能原因有三:一是操作室认为接触虽轻微,但已足够构成犯规,主裁判的现场判罚未达“明显错误”标准;二是VAR官员可能判断斯特林的倒地存在主观意图,但证据不足以推翻原判;三是比赛节奏考虑,避免过度中断赛事流畅性。

这些解释难以服众,前英超裁判马克·克拉滕伯格在专栏中指出:“如果VAR连这种模糊接触都选择回避,那它的存在意义将大打折扣。”数据显示,本赛季英超VAR对点球判罚的介入率约为35%,但类似本次“灰色地带”的案例中,介入率不足20%,这种统计偏差暴露出系统设计的内在矛盾:VAR本应消除主观性,却因人为操作而加剧了不确定性,更讽刺的是,斯特林本人曾是VAR的“受害者”——2023年曼城对阵热刺时,他的一粒进球因毫米级越位被VAR取消,当时舆论一致强调“技术公正”,如今角色反转,程序正义似乎成了选择性工具。

程序正义的危机:足球规则与公众信任的拉锯战

程序正义的核心是“过程而非结果导向”,即规则执行必须透明、一致且可追溯,但本次事件中,VAR的缺席让这一原则悬空,透明度缺失:英超VAR的沟通机制仍不完善,裁判团队赛后无需公开解释具体决策逻辑,球迷只能依靠猜测,一致性崩塌:同一轮比赛中,曼联对阵维拉时一次更轻微的接触被VAR介入后取消点球,这种“双标”直接削弱了规则的权威性。

更深层的问题在于,足球规则本身存在模糊地带,IFAB对“犯规”的定义强调“鲁莽或过度用力”,但禁区内攻防往往发生在电光火石间,裁判的瞬时判断难免掺杂主观偏好,VAR本应是纠错机制,却因过度依赖人工解读而沦为“二次主观”,正如体育法律专家莎拉·克劳福德所言:“当技术无法标准化人性判断时,程序正义只能停留在理论层面。”

斯特林的沉默同样值得玩味,作为当事人,他未要求复核的行为被部分媒体解读为“心虚”,但这也反映出现代球员对VAR的复杂心态——一方面渴望公平,另一方面担忧技术破坏比赛激情,这种矛盾恰恰凸显了程序正义在实践中的两难:绝对的公正可能以牺牲体育本质为代价。

未来出路:技术革新与规则重构的双重挑战

要挽回公众信任,足球管理机构需从三方面入手,一是技术升级:引入半自动越位系统已证明有效,未来或可探索AI辅助判罚,通过算法量化接触力度和意图,减少人为偏差,二是规则细化:IFAB应明确VAR介入的客观标准,例如设定接触力度阈值,或要求所有点球判罚强制复核,三是流程透明化:英超可借鉴橄榄球运动的“麦克风公开”制度,让裁判与VAR的对话实时播放,增强过程可信度。

斯特林争议点球事件绝非孤例,从卡塔尔世界杯的“体毛越位”到本赛季英超多次VAR反转,足球世界正面临技术时代的适应阵痛,程序正义不是完美无瑕的圣杯,而是动态平衡的艺术——既要维护规则刚性,也需保留足球的人性温度,正如切尔西主帅波切蒂诺赛后所言:“错误是足球的一部分,但如何减少错误,是我们所有人的责任。”

这场争议的最终意义,或许不在于判定斯特林是否该获点球,而在于推动足球界正视一个根源性问题:当科技深度嵌入体育,程序正义必须成为不可妥协的底线,否则,绿茵场的激情终将被无休止的质疑所吞噬。